サンゴを食べるレイシ貝類の駆除について

サンゴ食巻貝増加の原因が、地球温暖化によるものなのか、周期的な大発生といった自然現象であるのか、一時的な黒潮の接近による平均水温の上昇によるものなのか、明確ではありません。

しかし現在の状況は、見過ごすには大きすぎる変化・・・(続きを読む)

しかし現在の状況は、見過ごすには大きすぎる変化であると考えています。これら巻貝は、以前より紀伊半島沿岸に生息していたことから、巻貝が絶滅するまで駆除することは考えていません。現在のところ、サンゴに多大な影響を与えず生息していた頃の生息数に落ち着くまで、貝駆除を継続して実施していくことが必要であると考えています。

しかしながら、巻貝の増加が一時的なものではなく、周辺環境の恒常的な変化から増加の一途をたどる可能性も考えられます。その場合は、守るべきサンゴ群落を決めて、徹底的に貝駆除を実施していく必要性があると考えています。

サンゴ群集を守っていくために、レイシ貝類の駆除を継続して実施していくことのできるキーパーソンやボランティアダイバーの存在が不可欠となってきています。

令和5年度の調査日程

令和5年度の公示調査

(1)レイシ貝類の生息状況および除去

・日程調整中 田辺(天神崎丸山)

※上記調査には参加条件(例えば潜水士免許・調査経験など)があります。詳しくは「お問い合 わせフォーム」よりお問合せ下さい。

サンゴの重要性と現状

なぜサンゴの保護が必要なのでしょうか?(サンゴの重要性について)

地球の7割が海です。その海も砂漠といわれるエサの少ない外海がほとんどです。その中で豊富なエサを1年中提供してくれるのがサンゴ礁。そのサンゴ礁は、全世界の海底総面積の1%以下しかないのです。そこに、海洋生物の25%、魚類においては33%が生息しています。これらサンゴ礁の水産資源を獲って生活している人々や海の恵みを食する方々も大変にお世話になっているのです。

サンゴ礁というのは偏った分布・・・(続きを読む)

サンゴ礁というのは偏った分布をしていて、赤道をはさんで北回帰線と南回帰線の間の暖流の流れるところに多くあります。インド洋・太平洋に世界のサンゴ礁の85%があり、沖縄など日本人にとって大変身近な海域がとても貴重な場所となっているのです。

生物多様性の保全という言葉は耳にしたことがあるでしょうか?!なぜ多様性が大切なのでしょうか?種の多様性という意味からは少し外れるかもしれませんが、人間の世界でも様々な人種がいて、様々な性格のヒトがいることで、発展してきたと思います。もしこれが、人種も性格も1種類しかなかったら、ここまでヒトは発展しなかったし、もしその1種のヒトに多大な影響を与える変化があったとき、ヒトは全滅してしまうでしょう。これが、多様性に富んでいるからこそ、変化に対応できたヒトがいて発展してこれたのだと思います。自然もそれと一緒で、多様性の高いところは変化に強く、持続的に発展していけるのだと思うのです。海洋生物に、エサを提供し、隠れ家を提供しているサンゴ、サンゴ礁は、生物の多様性が非常に高いところであり水中の熱帯雨林とも呼ばれている所以なのです。

サンゴ礁は観光産業として働き口の10%を支え、海岸線の防波堤として役立ち、人間の骨の修復材料に使われたり、医学的に有効な化学物質が発見されたりと恩恵を受けているのです。

今、サンゴ礁は危機に瀕しています。世界に誇れる日本のサンゴ礁『石西礁湖』(石垣、西表周辺)は、この二十数年で生きているサンゴが1/4にまで減少してしまいました。開発による赤土の流入、オニヒトデの大発生、地球温暖化によると考えられている白化現象などが原因です。あと30~50年で世界からサンゴ礁が消えるという報告もあります。「誰かがなんとかしてくれるやぁ~」では間にあわないのではないでしょうか。皆様のご協力をお願い致します。

サンゴ食巻貝(シロレイシダマシ等)の駆除について

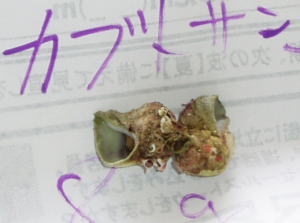

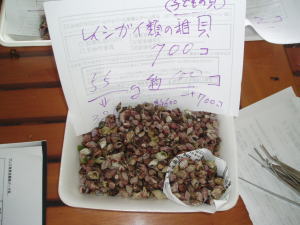

●レイシ貝(ヒメシロレイシダマシやシロレイシダイマシ)の見つけ方

・テーブルサンゴの一部が白っぽくなっているところを探す

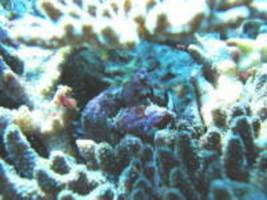

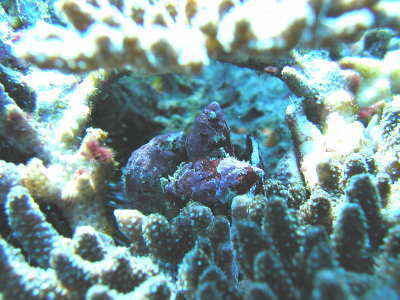

・白い部分の淵とか、裏側を探す(本来夜行性なのでサンゴの裏側や下に隠れていることが多い(上記の写真のように数個からビッシリ折り重なるようになっていることも多い)

・色がサンゴと同系色でわかりにくい

・大きさは1~3cm程度、貝の口が丸い感じのものがレイシ貝のヒメシロレイシダマシ・シロレイシダマシです、口がタテに細長いのはちがいます、判断が難しい場合は駆除してください

・タマゴはピーマンのタネのような大きさと色合いです

●レイシ貝(ヒメシロレイシダマシやシロレイシダイマシ等)駆除の方法

・ひとつも残さずとってしまいす

・サンゴの下とかに落ちたものも拾い集める

・特に貝が密集しいる場合でとりにくいものはサンゴを折ってでも完全に駆除します。 心が痛みますがそのままにしておくと、いずれサンゴは貝に食われて死んでしまいます。 サンゴは折っても完全には死にません。しっかり固定してあげれば復活して成長します。 被害のない部分はしっかり固定するようにしてあげて下さい。

・タマゴがついている部分はサンゴごと回収してください、タマゴは散らさないようにしてください、流れて被害を拡散させます。

●駆除の道具

・小さめの火バサミが良い又は大き目のピンセット

・袋(目の細かいもの、洗濯ネットの目の細かいものが良い)

・ダイビンググローブか洗濯とか水洗いに使うゴム手袋

※詳しくは、和歌山県委託事業で作成した「サンゴ食巻貝駆除作業マニュアル」をご参照下さい。

1.食害による白化

白化したサンゴの下に巻貝が大量に隠れています。食害を受けたサンゴを割り、できるだけ駆除してください。卵も見つかる可能性が大きいです。

2.サンゴと巻貝

白化後、サンゴは藻に1~2週間で覆われます。その周辺や下に大量に巻貝が隠れていることが多いので、サンゴを割り探してください。

3.卵塊(サンゴに産みつけられた卵)

写真の卵は茶色に変色しています。実物は、大きさは1~2mmで黄色のトウモロコシ状のもの。

ニシザキサンゴ、レイシ貝駆除報告 2009/05/23

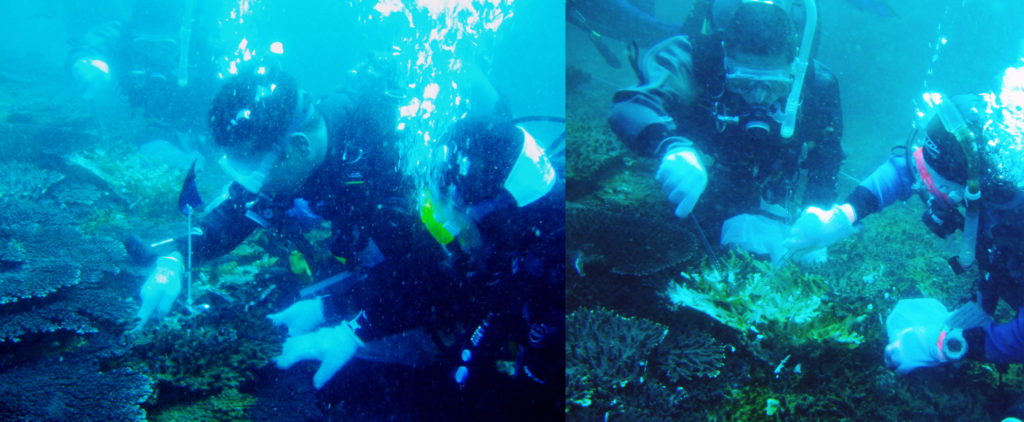

和歌山県田辺みなべ沖のニシザキサンゴ(沖ノ島灯台の大サンゴ群集)にて、サンゴを食べる巻貝(シロレイシガイ、ヒラセトヨツガイ、ウニレイシ等)の駆除と生息状況の調査を実施しました。

2007~2008年と水温が高い状態が続きましたのでレイシガイの増加が心配されていましたが、やはり多くなっています。

| レイシ貝種類 | 個体数 | 重量g | 殻長cm |

| ヒメシロレイシダマシ | 26 | 65 | 20~35 |

| シロレイシダマシ | 18 | 50 | 20~35 |

| ヒラセトヨツ | 27 | 130 | 20~37 |

| ウニレイシ | 85 | 810 | 20~45 |

| カブトサンゴヤドリ | 2 | 8 | 20~35 |

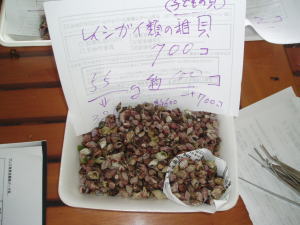

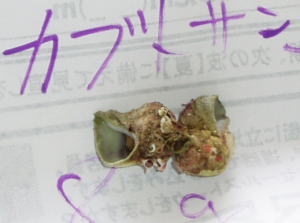

| 未成貝(稚貝)主にヒメシロ・シロレイシ | 約700 | 375 | 10~20 |

| その他 | 2 | 6 | 20~35 |

| 合 計 | 約858 | 1454 |

駆除データ

■駆除データ

●参加人数:18人 ●参加者のレイシ貝駆除の熟練度合い:初めての方が殆ど

●水深:5~12m ●水温:23~24℃ ●駆除時間:約60分

●駆除面積約:40mX20m=800㎡

●波があるため5mより浅いところは実施していない。

■傾向

●レイシ貝によるサンゴの白化がところどころ見られた。この駆除面積にしては多い感有り

●水深7~10mにウニレイシ貝が多く見られた。

●水深7~10mに食害が多く見られた。ウニレイシ貝によるものと思われる。

●水深5~8mにはヒメシロやシロレイシガイの未成貝が多く見られた。

●未成貝が多く駆除されたことより確実に子孫を残し増加傾向にある。(2年ぐらいで産卵可能となる)

●オニヒトデは発見されなかった。

■考察

●レイシ貝の生息数について:一人平均駆除数は48個である。

●参加者の熟練度合いを考慮した判断は:駆除に慣れていないことを考慮すると、レイシ貝は自然発生数を超え多くなっていると言える。熟練度合いを考慮した駆除個数は、96~240個/一人と推測する。

※判断規準について:

●一人平均駆除数100個以下は自然発生的な数値(経験値より判断)とする。但し、駆除になれている方の数値。

●200個以上は定期的な観察と駆除が必要

●500個以上は頻繁に駆除必要

●1000個以上はサンゴ群集に壊滅の危惧あり

これら判断基準は正式なものではありません。あくまで経験的な数値です。

※駆除に慣れている人と始めての人の駆除数の予想は: 2 : 1 ~ 5 : 1 程度と思われる。

■今後の駆除活動方針等

●今回の駆除範囲が狭くレイシ貝の種類や駆除数にバラツキあり広範囲に実施が必要。

通常、ヒメシロ、シロレイシダマシ貝が多く、今回はウニレイシ貝が多い。

●水深5mより浅い水深のデータ収集が必要。

●レイシ貝も見分けるための「レイシ貝の見本」と「説明」(資料含む)を充実させる。

説明が足りなかった。(30分程度は最低でも必要)

※ちなみに、以下の貝は無実です。

2009年迄のサンゴを食べるレイシ貝(シロレイシダマシ等)影響について

シロレイシダマシ等の生息状況

近年、和歌山県の中部~南部ではサンゴを食べるレイシ貝「ヒメシロレイシダマシ・シロレイシダマシ」がいっぱい発生してサンゴが食べられています。このまま放置しておくと大切なサンゴ群集が壊滅状態となることも考えられます。

2009年活動方針

田辺みなべ沖のニシザキサンゴとその周辺のレイシ貝調査&駆除を強化する。

具体的には4~6月、11~3月のレイシ貝が活性化しない時期(産卵しない前に)に駆除を実施し個体数を把握する。一気に増加する前に駆除する。

オニヒトデも上記同様に同時期に駆除する。 特にニシザキサンゴとその周辺に押し寄せる前に駆除する。 駆除地域は白浜エリアを中心に実施する。

2008年まとめ

2007,2008年と水温が高い状態が続きました。串本では沈静化していたレイシ貝のヒメシロレイシダマシやシロレイシダマシが増加傾向にあり密集団も頻繁に見受けられます。

串本町安指(アザシ)港沖には密集団が顕著(2008年2月)にみられた。

田辺みなべのニシザキサンゴも増加傾向とくに水深5~7mのエンタクミドリイシに集中している。

すさみのノアフロントビーチはあまり増加傾向は見られない。

白浜江津良浜はサンゴ群集自体が減少している(サンゴを商売で獲っている人を見たことがあるがこれが主因かどうかはわからない)、白浜四双島にはレイシ貝の増加は見られないがオニヒトデが頻繁に発見された、特に三段壁には2006年ごろよりかなりの数のオニヒトデが目撃されている。その大きさは20cm前後であることより数年もすれば十分産卵能力を備えると推測する。

2006年~2007年

2005年の低水温の影響でレイシ貝はかなり減ったと思われていたが2007年からは増加傾向にあると推測する。 和歌山田辺みなべニシザキサンゴ、串本町田子ビーチ、すさみノアフロントビーチ、白浜江津良浜・四双島には密集団は見当たらないが徐々に増加傾向あり、特に串本の増加は顕著である。

2003年までの駆除活動によると、2000~2001年にかけて見られた食害貝の密集団は、駆除活動の成果があり、密集団はほとんどみられなくなりました。 ただ心配されていた2000~2001年の大発生した時期に産卵された卵から稚貝、未成貝が、2003年に増えているのではないかという駆除結果も出ており、これらの貝の影響がここ1,2年活発になっています。これまでの駆除努力を無駄にしないためにも、一人でも多くの方に駆除に参加頂くことが大切です。ご協力よろしくお願いします。

レイシ貝のヒメシロレイシダマシ・シロレイシダマシなどのサンゴを食べる巻貝を駆除します。

これら巻貝だって1つの命!人間の都合で駆除するのは忍びないですが、大切なサンゴを守るためには仕方ないですね。 今、地球温暖化か、あるいは黒潮が近いために海水温が通常より高い状態が続いていて、これら巻貝の大発生となっています。 巻貝が絶滅するまで駆除するのではなく、通常の個体数に落ち着くまで駆除を続けていくのが目的です。人海戦術しか方法がありません。宜しくお願い致します。

2009/05/23 和歌山田辺みなべ ニシザキサンゴ サンゴ食レイシ貝駆除

2006/01/19 和歌山田辺みなべ ニシザキサンゴ サンゴ食レイシ貝駆除

2005/1/10 和歌山田辺みなべ ニシザキサンゴ サンゴ食レイシ貝駆除

2004/12/23 和歌山田辺みなべ ニシザキサンゴ サンゴ食レイシ貝駆除

2004/9/20 和歌山田辺みなべ ニシザキサンゴ サンゴ食レイシ貝駆除

2004/04/25 和歌山すさみ ノアフロントビーチ サンゴ食レイシ貝駆除

2004/04/18 白浜 広範囲に渡って再調査してみる必要があると思われます。いまのところなんともいえませんが、確実に生息していることは確かです。

2004/03/21 和歌山田辺みなべ ニシザキサンゴ サンゴ食レイシ貝駆除

2003/12/23 和歌山田辺みなべ ニシザキサンゴ サンゴ食レイシ貝駆除

2002/12/15 和歌山田辺みなべ ニシザキサンゴ サンゴ食レイシ貝駆除

サンゴを食べる巻貝(レイシ貝)駆除報告2005/1/10

今回は和歌山大学生4名と大澤助教授と藤永助教授、山本さん、そして当会メンバーで実施しました。貝駆除を始めて経験される学生達は冷たい海水温のなかドライスーツで頑張って頂きました。ありがとうございました。実施区域は、昨年末と同じところと北側へ少し移動したところです。駆除個数としては少ないですが、この活動が皆に理解され継続されることを願います。ご協力ありがとうございました。

| 巻貝の種類 | 重 量 (g) | 個体数 (個) | 殻 長(cm) 最大 | |

| ヒメシロレイシダマシ | 125 | 41 | 3.5 | 2.0 |

| その内 未成貝(2cm以下) | 5 | 4 | ||

| シロレイシダマシ | 20 | 6 | 2.9 | 2.3 |

| その内 未成貝(2cm以下) | 3 | |||

| トゲレイシダマシ | 0 | |||

| その内 未成貝(2cm以下) | 10 | 13 | 1.8 | 1.2 |

| ヒラセトヨツガイ | 45.5 | 4 | 4.9 | 2.4 |

| その内 未成貝(2cm以下) | 0 | |||

| その他 | 13 |

サンゴ食害レイシ貝の調査と駆除の状況写真